In questo periodo di emergenza sanitaria la paura è uno dei sentimenti più presenti nei nostri discorsi e nella nostra vita. Siamo tutti molto preoccupati, di perdere la salute, di ammalarci o vedere ammalare i nostri cari, di potere morire, di perdere la sicurezza economica con la chiusura delle attività lavorative, di perdere la libertà di poterci muovere, di socializzare.

In questo periodo di emergenza sanitaria la paura è uno dei sentimenti più presenti nei nostri discorsi e nella nostra vita. Siamo tutti molto preoccupati, di perdere la salute, di ammalarci o vedere ammalare i nostri cari, di potere morire, di perdere la sicurezza economica con la chiusura delle attività lavorative, di perdere la libertà di poterci muovere, di socializzare.

La paura è un sentimento che può atterrire, ma al contempo è il segnale che può salvarci la vita o farci evitare situazioni di ulteriore pericolo e danno per noi e per gli altri e per questo motivo è risorsa e strumento efficace per la sopravvivenza. Nel linguaggio comune per contrapposizione associamo alla paura la parola coraggio; ma ciò non significa che anche altre reazioni non conservino ed abbiamo la loro funzione di adattamento alla realtà. Ognuno di noi potrà avere bisogno di elaborare la paura in maniere differenti, così come avviene di fronte ad altri eventi che sono causa di dolore. Conosciamo i meccanismi di rimozione di ciò che ci fa soffrire e stare male, possiamo prendere tempo, ritirarci o attuare comportamenti regressivi. Possiamo fare finta che nulla ci stia minacciando o paralizzarci, in una sorta di riedizione dell’animale in pericolo che con l’immobilità non attrae l’attenzione dell’aggressore e meglio si mimetizza. Immaginiamo il comandante di un esercito che ordina una ritirata tattica dopo una prima sconfitta al fine di riorganizzare le fila, rivedere le strategie ed attendere i rinforzi. Fermarsi, accettare le perdite e curare le ferite aiuta a riprendere il governo della situazione. Possiamo anche reagire con rabbia, pur sapendo che la valenza aggressiva di questa reazione è finalizzata al distruggere i legami e ad eliminare gli ostacoli. Ciò che è inadatto non è tanto il tipo di reazione, fosse anche a una prima analisi negativa quanto il fatto che questa non perduri nel tempo, e appena possibile lasci spazio ad altri pensieri e azioni.

La paura dunque si lega alla percezione del pericolo, come una spia si attiva in conseguenza di un dato reale preciso, ben identificabile e che può farci soffrire. Ci costringe a modificare la nostra vita, le abitudini, i comportamenti e le consuetudini al fine di tutelarci, e in ultima analisi continuare a vivere. Tuttavia pur appoggiandosi al ragionamento ed all’esperienza il percorso della paura non è lineare e non è solo un processo cognitivo. Il protrarsi nel tempo della situazione di pericolo, non sapere quando cesserà o ancora non avere la consapevolezza del motivo reale che ci minaccia genera un senso di malessere psicologico, uno stato di ansia descrivibile come una tensione, una condizione di allarme, di agitazione più o meno percepita ma che si manifesta con sintomi che al contrario sono ben descrivibili. L’insonnia, una maggiore irritabilità, la mancanza di concentrazione ma anche altri sintomi più legati alle funzioni del nostro organismo, la tachicardia, le difficoltà digestive, le tensioni muscolari, le cefalee sono solo un esempio parziale di queste manifestazioni.

Al di là del suo portato di sofferenza anche l’ansia è un segnale, un indicatore di qualcosa che nella maggior parte dei casi riguarda il funzionamento delle nostre dinamiche psichiche, qualcosa che sta accadendo, più che nel mondo esterno, nel nostro mondo interno. Tutto si lega al reale, ma ciò che questo reale rappresenta per ciascuno di noi anima un immaginario popolato di paure che non sempre riusciamo a identificare. La nostra realtà personale, fatta di esperienze, di vissuti e discorsi interni di cui siamo più o meno consapevoli diventa lo scenario in cui le nostre azioni si orienteranno allontanandoci o tenendoci vincolati alle situazioni di sofferenza. L’ansia come la paura ci invita a modificare qualcuno dei nostri modi di funzionare anche se l’invito non è sempre raccolto. L’indagine psicoanalitica ci indica come quello della ragione non sia l’unico discorso, e nemmeno il più importante. La voce della ragione mi indica di seguire una certa direzione ed all’ultimo istante mi ritrovo a proseguire altrove. Chi ha parlato da essere ascoltato più della ragione?

Un percorso di analisi personale è una esperienza che può accompagnarci nella scoperta degli altri discorsi che guidano a nostra insaputa le nostre azioni ed i nostri pensieri. Freud (1915-1917) scriveva “ma la terza e più scottante mortificazione, la megalomania dell’uomo è destinata a subirla da parte dell’odierna indagine psicologica, la quale ha l’intenzione di dimostrare all’Io che non solo egli non è padrone in casa propria, ma deve fare assegnamento su scarse notizie riguardo a quello che avviene inconsciamente nella sua psiche”. Sempre Freud (1901) ci ha accompagnato alla scoperta di questa consapevolezza, che la nostra vita psichica è governata da processi inconsci che dobbiamo imparare a conoscere e che sottotraccia influenzano le nostre azioni e i nostri pensieri, come se i nostri discorsi fossero guidati da un altro parlare. L’inconscio è portatore di un proprio discorso, di cui non siamo propriamente consapevoli ma ne vediamo costantemente gli effetti nelle dimenticanze, nei sogni, negli atti mancati, nelle situazioni che viviamo e che vorremmo evitare. Siamo abitati da discorsi che non conosciamo e in un certo senso siamo parlati da questi discorsi.

In questo periodo particolare la percezione di una minaccia invisibile e non identificabile che abita in noi trova facile sponda nelle caratteristiche dell’infezione virale. Alcuni vissuti particolarmente intensi e specifici possono manifestarsi ed essere attivati dal diffondersi del Covid-19. L’angoscia di contaminazione, del contatto piuttosto che l’angoscia di perdere la salute, di ammalarsi, di perdere i propri cari. Ma ancora il confronto doloroso con la perdita delle abitudini di vita, delle certezze che ci accompagnavano, economiche, sociali, lavorative. E l’insorgere di questa dimensione di incertezza alimenta anche l’ulteriore possibile angoscia del cambiamento, dell’incognita del nuovo che verrà.

L’Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2007) definisce i virus come “… formazioni biologiche elementari, le più piccole e semplici strutture biologiche presenti in natura, alle quali manca qualsiasi organizzazione cellulare e qualsiasi meccanismo produttore di energia. …Essi sono costretti, per riprodursi, a vivere all’interno delle cellule: sono pertanto obbligati a comportarsi come parassiti intracellulari”. Rybicki (1990) descrive i virus come organismi ai margini della vita, rappresentano una forma di vita ma non ne possiedono tutte le caratteristiche. Sono forme biologiche senza vita ma che possono iniziare a riprodursi insediandosi nelle cellule di altri organismi viventi. Raccontata così questa storia è certamente affascinante dal punto di vista scientifico ma suscita anche una certa inquietudine. Quando poi l’infezione virale assume le dimensioni di una pandemia entra in gioco qualcosa che assomiglia all’incontro con il perturbante.

L’invito fatto dagli ordini degli psicologi e dalle varie associazioni a fornire, anche con il ricorso al mezzo telefonico ed alle videochiamate, un ascolto, una presenza ed un aiuto in questi mesi di isolamento sociale e confinamento significa avere colto e previsto questi rischi di disagio psichico ed emotivo, del possibile insorgere di uno stato di preoccupazione e di ansia più o meno persistente, di vissuti angosciosi intensi e profondi. Ogni persona, ciascuno con le proprie risorse personali è convocato a fare i conti con la medesima situazione, a fronteggiare sul versante esterno e interno a sé una realtà minacciosa non immediatamente identificabile.

Alcuni fenomeni sociali in questo particolare periodo rappresentano la realtà complessa di teorie, di spiegazioni, di modalità di reazioni e di atteggiamenti nei confronti della attuale emergenza sanitaria, e che trovano nei vari social e nei media una diffusa cassa di risonanza. Si legge in tante esternazioni il turbamento di fronte a qualcosa a cui nemmeno le certezze mediche e scientifiche riescono a dare risposte rassicuranti e univoche, in antitesi alla dominante cultura contemporanea del benessere e della soluzione tecnicistica per ogni bisogno pronta a fare sparire ogni dolore e l‘idea della morte. Assistiamo ad una particolare attivazione sociale di pensieri generata dalla epidemia. C’è chi dichiara la propria preoccupazione ed usa i social come strumento condiviso per ricreare una socialità virtuale rassicurante e virtuosa; c’è l’intensità del coro degli haters, dei complottisti, dei negazionisti, dei sostenitori dell’arrivo di una migliore era; ci sono le tante voci, a volte anche differenti tra loro, degli esperti, delle commissioni e delle organizzazioni scientifiche a cui le decisioni della politica e delle amministrazioni fanno riferimento. Possiamo pensare che al pensiero della morte, così presente nei giorni drammatici del lockdown, si sia accompagnato un universo social e mediatico estremamente vivo ed in cui, nell’assenza di riferimenti certi, il corrispondere ad una fazione piuttosto che all’altra risponda a un bisogno di ritrovarsi di fronte allo spaesamento. D’altra parte il mondo scientifico con onestà ha dichiarato che ancora non sappiamo tutto di questo virus ed il lavoro di ricerca e di conoscenza può assumere nell’immaginario la dimensione dell’incontro tra qualcosa di famigliare e di sconosciuto contemporaneamente. Ciò che è famigliare dovrebbe essere rassicurante, garanzia di assenza di pericolo, protettivo; ciò che è sconosciuto nel pensiero comune è da guardare con sospetto, ciò da cui prendere le distanze per mantenere tutto come è ed evitare il rischio del cambiamento. In questa compresenza del famigliare e dello sconosciuto il senso di turbamento che si coglie tra la gente assume una dimensione del tutto particolare che Freud (1919) aveva affrontato nel suo lavoro sul perturbante. Prima ancora di Freud il concetto di perturbante era stato esplorato dallo psichiatra tedesco Anton Jentsch (1906) che poneva l’attenzione sul senso di spaesamento di fronte a ciò che non è vivente ma appare animato, sull’incertezza intellettuale di fronte al dubbio se ciò che è evidentemente animato sia vivo davvero. Jentsch faceva l’esempio dei meccanismi animati, dei robot meccanici, forme inanimate che appaiono come vive, degli zombi, corpi senza vita che ritornano a vivere. Nel suo lavoro Freud (1919) recuperava il particolare significato della parola “familiare” con una ricerca minuziosa delle definizioni del termine Unheimlich. È famigliare ciò che è tenuto in casa, segreto, nascosto e dunque il non famigliare è anche ciò che viene svelato, che avrebbe dovuto rimanere segreto, nascosto, e che è invece affiorato. Ciò che assume il carattere di perturbante è dunque nello stesso tempo famigliare e non, è ciò che di famigliare era tenuto nascosto e ora viene svelato. Per Freud (1919) dunque il perturbante si manifesta quando appare ciò che era stato tenuto nascosto. Questa compresenza di significato si ripropone nell’esperienza più complessa della paura o del terrore, perché richiama al campo delle esperienze e dei vissuti rimossi, al mondo dei conflitti infantili sopiti e ora risvegliati, che erano affrontati e risolti con il ricorso ai meccanismi difensivi dell’apparato psichico primitivo e ancora poco sviluppato. Freud (1919) riconosce la presenza del perturbante nel doppio, nella superstizione, nel pensiero magico, categorie esperienziali dell’uomo che sfuggono alle spiegazioni immediate della logica ordinaria ma hanno una capacità di rimettere in movimento ciò che era stato rimosso, archiviato perché angosciante, scomodo, inopportuno, doloroso. Nel caso del doppio il sentimento narcisistico dell’immortalità, della sopravvivenza a sé stessi in un altro corpo; nella superstizione e nel pensiero magico col riaffiorare alla coscienza la credenza infantile di forze superiori che governano le nostre azioni e il mondo. Per Freud (1919) “Il perturbante è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare” e ancora “l’analisi dei casi in cui compare l’elemento perturbante ci ha ricondotti all’antica concezione del mondo propria dell’animismo; tale concezione era caratterizzata dagli spiriti umani che popolavano il mondo, dalla sopravvalutazione narcisistica dei propri processi psichici, dall’onnipotenza dei pensieri e dalla tecnica della magia che su questa onnipotenza era costruita, dall’attribuzione di poteri magici accuratamente graduati a persone e cose estranee (mana), nonché da tutte le creazioni con le quali il narcisismo illimitato di quella fase dell’evoluzione si opponeva alle esigenze irrecusabili della realtà”. Ora facendo la dovuta tara agli aspetti tragici e reali della pandemia appare possibile ravvisare l’analogia con certi movimenti di pensiero che leggiamo come risposte e reazioni alla presenza invisibile del virus. Laddove la realtà assume una valenza terrificante ed inspiegabile, dove il confine tra la fantasia e la realtà si sfuma sempre più ecco che ci troviamo esposti all’effetto del perturbante, ed al richiamo in vita di complessi infantili rimossi o convinzioni primitive superate.

Dal punto di vista fisico il nostro organismo è dotato di sistemi di difesa e immunitari più o meno funzionanti ma comunque presenti, risorse che producono gli anticorpi necessari per eliminare l’infezione e proteggere da infezioni future. Ma quali sono dal punto di vista psichico le risorse a cui l’uomo può attingere per evitare la colonizzazione di pensieri magici o primitivi, che riducono la realtà agli aspetti duali del male e del bene, del terrifico e del salvifico, facendo sparire ciò che è in mezzo, che è scarto, perdita, incertezza. In altri termini cosa impedisce di cogliere sia i limiti del pensiero magico sia quelli del pensiero logico, lasciando spazio ad una integrazione delle differenti istanze e in ultima analisi al processo di umanizzazione dell’esistenza?

L’apparato psichico dell’uomo nei primi giorni di vita è fondato sulla polarità dolore e piacere, lo psichismo è ricondotto a questa primitiva dualità che in maniera imperiosa richiede la soddisfazione dei bisogni fisici emergenti, la riduzione immediata della tensione e del dolore. Occorre il soccorso di una relazione di accudimento e di contenimento che lentamente e progressivamente accompagni durante le prime fasi della vita e negli anni successivi all’accettazione ad alla capacità di spostare nel tempo la soddisfazione dei bisogni, di tollerare l’assenza e la perdita senza che questa sia vissuta in maniera catastrofica. Il richiamo alla funzione genitoriale materna, o di chiunque simbolicamente svolga questa funzione, è individuabile come la prima risorsa dell’umano, i primi anticorpi capaci di fornire gli strumenti per fronteggiare il dolore, le paure e le continue frustrazioni della vita ed evitare che i vissuti traumatici si trasformino in sentimenti catastrofici e senza speranza. Tuttavia se si prolungano eccessivamente le carenze nelle relazioni di accudimento primarie il ricorso ai primitivi meccanismi di difesa dal dolore e dal conflitto sarà la prima reazione per fare fronte e arginare i vissuti disperanti. Nel corso dello sviluppo e della maturazione psichica fino all’età adulta sono sempre possibili esperienze correttive e riparative da parte dell’ambiente e delle altre figure significative presenti nella vita dell’individuo.

Nel lavoro clinico con pazienza, lentamente e faticosamente, ci si trova spesso ad aiutare la persona a superare l’impasse creato da meccanismi difensivi che con il tempo hanno rivelato il loro carattere disfunzionale e che hanno reso difficile se non impossibile costruire legami e relazioni sane e generatrici di beneficio per sé e per gli altri. Gli arroccamenti narcisistici dell’assetto psichico, i vissuti depressivi, la rimozione dei conflitti, la negazione della realtà o lo spostamento sono solo alcuni dei meccanismi con cui la persona cerca di fare fronte alle tracce di esperienze traumatiche mai completamente elaborate e trasformate. Un percorso di analisi non potrà eliminare le esperienze dolorose della vita e tantomeno renderci immuni dal dolore, potrà semmai darci la possibilità di soffrire senza perderci o bloccarci, attivando la capacità di trasformare le esperienze e integrarle in maniera intelligente nella nostra vita.

Un’altra dimensione da recuperare è quella più sociale dell’esistenza, nel passaggio dall’essere individui, nel senso di unici e separati, al riconoscersi come persone che vivono e agiscono in rapporto ad altre persone. L’eccesso di individualismo di questa epoca contemporanea corre il rischio di smarrire il senso più umano dei rapporti, il richiamo alla responsabilità collettiva che questi implicano. Possiamo dire che l’individuo rivendica la propria libertà mentre la persona assume in sé la responsabilità di appartenere ad una comunità. L’iper-tecnicismo della nostra epoca, la fruizione meccanica e immediata delle rassicuranti certezze tecnologiche o scientifiche, siano queste un acquisto o un servizio medico specialistico, sembra aver ridotto o cancellato l’humanitas, la dimensione più umana dell’esistenza. La velocità e l’immediatezza di soluzioni ha relegato ai margini dell’esistenza il valore rassicurante dell’appartenenza, della costanza dei legami; lo stesso rapporto tra generazioni perde significato a fronte della accelerazione iper-tecnicistica che definisce ogni giorno nuovi standard, nuovi rimedi, nuove soluzioni. Una comunità è costruita anche dai patti tra le generazioni, patti che possono ricostruirsi e ridefinirsi come sfondo e risorsa in una dimensione più umana e meno tecnologica dell’esistenza. E nel riconoscersi comunità, nel riscoprire patti e legami sociali, possiamo ritrovare ulteriori anticorpi e funzioni contenitive al sentimento di isolamento e di abbandono, al sentirsi soli di fronte a quella paura ed incertezza che sembra definirsi, più che di perdita e morte, come angoscia del vivere.

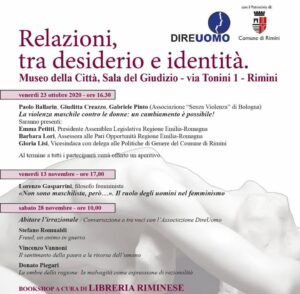

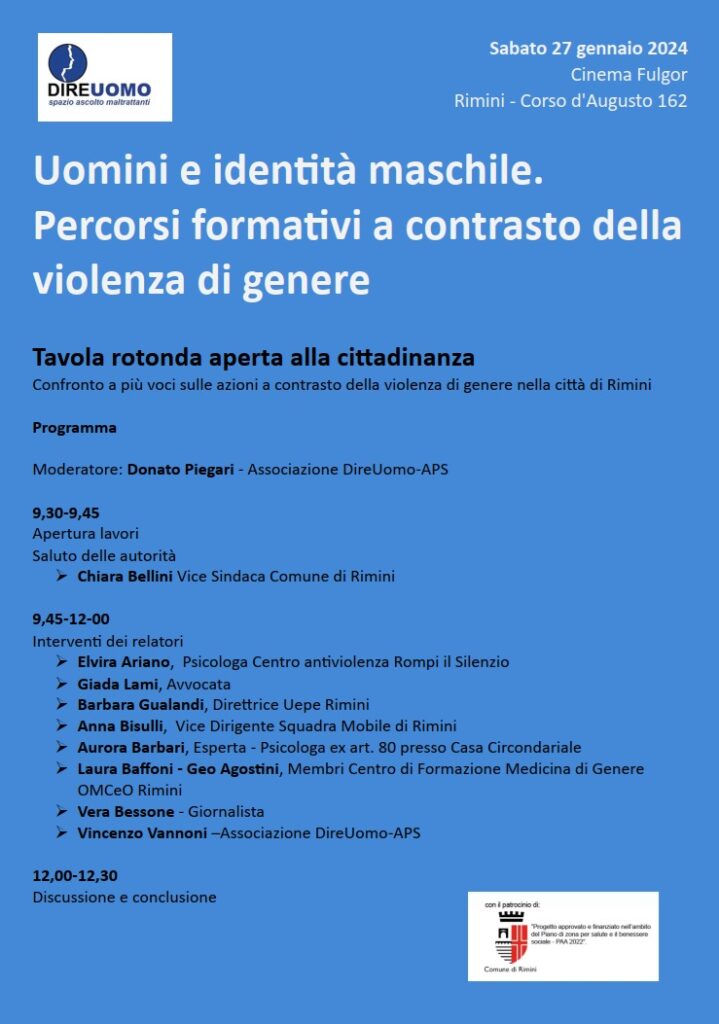

(Traccia dell’intervento nell’evento “Abitare l’irrazionale” all’interno della rassegna “Relazioni tra desiderio e identità” organizzato da DireUomo – APS 28 novembre 2020)

Note bibliografiche

- Freud, S. (1901). Psicopatologia della vita quotidiana.

- Freud, S. (1915-1917). Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti.

- Freud, S. (1919). Il perturbante.

- Jentsch, E. (1906). Circa la psicologia di ciò che è sconosciuto.

- Rybicki, E. (1990). The classification of organisms at the edge of life, or problems with virus systematics.

- Treccani Enciclopedia della Scienza e della Tecnica,(2007). Consultato 26 Ottobre 2020 in https://www.treccani.it/enciclopedia/virus_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/

Info sull'autore